(屯門元朗)學生創意相助 社區眾口稱善

學校除了是讀書的地方,也是踏進社會的橋樑。為了讓青少年早日裝備自己,拓闊眼界,以便日後在人人舞台好好發揮,第一步就是走入社區,訓練一眾學子用有別於過往的角度去接觸人和事。

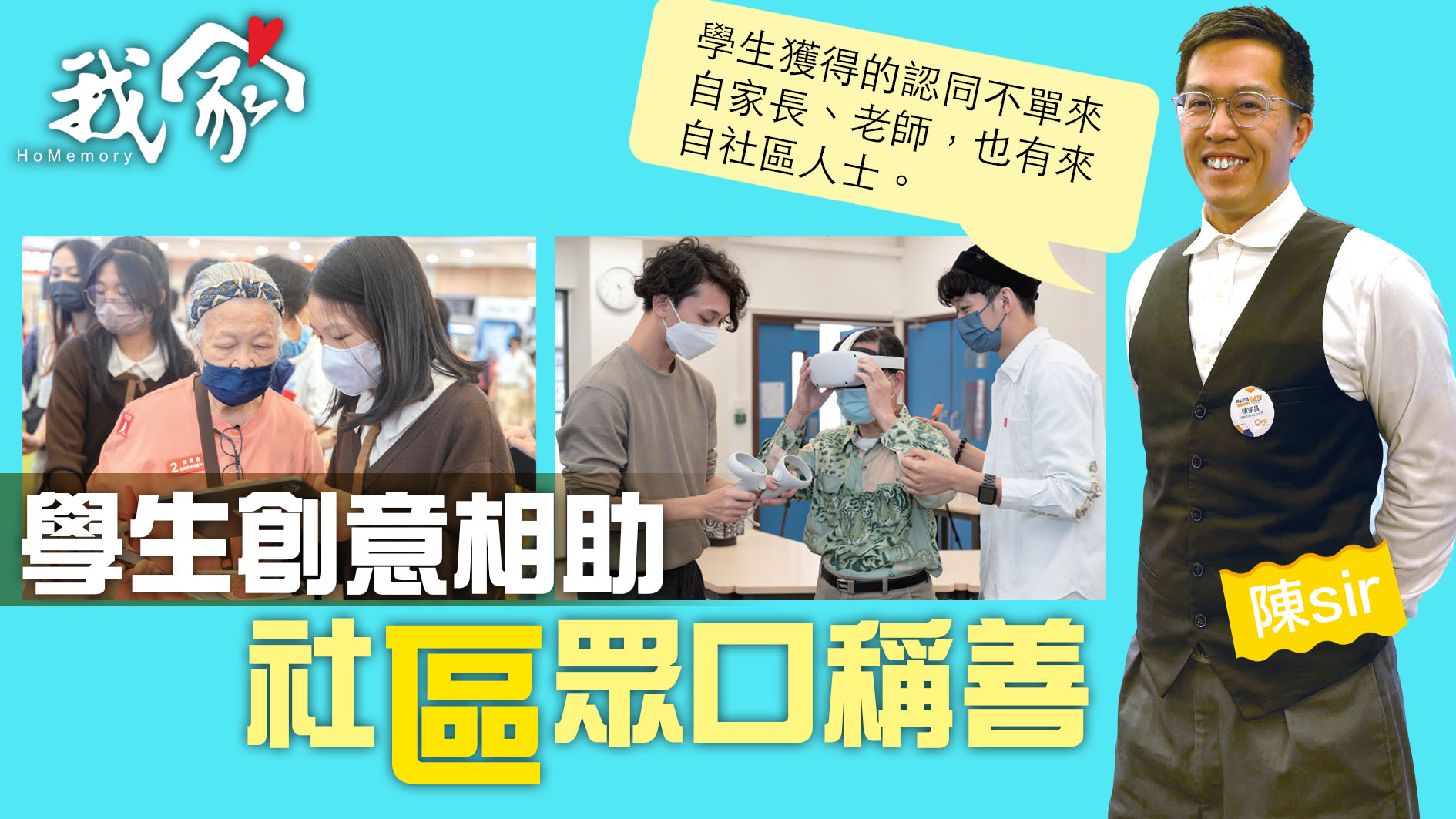

//陳sir:學生獲得的認同不單來自家長、老師,也有來自社區人士。//

佛教沈香林紀念中學位於屯門大興邨,學校透過專題研習,發掘社區的問題,從而激發同學的創意思維,在發掘到問題後,思考舒緩或解決問題的方法。

與醫管局合作 專題研習培養觀察力

學校早前與醫管局協作,學生藉他們畫的動畫,為需要照大腸鏡、胃鏡手術的病人,在手術之前,講解當中內容。學校資源委員會成員的陳老師(陳Sir)介紹說,學生們用比較輕鬆生動的方法,把一件緊張的事變得簡單。

此外,學生利用虛擬實境科技,為有認知障礙的老人家,提供懷緬治療,透過場景喚起認知障礙症長者的記憶,舒緩認知障礙的症狀。「哪怕只是去關心雞毛蒜皮的事情,也能提升到對於身邊環境的好奇心。」他認為這項專題研習,有助同學增強對社區覺察的能力。

學生帶老友記接觸新科技

//同學將學習成果帶進社區,透過與不同地區組織合作。//

同學發掘到社會問題後,會想辦法去解決,再進一步把這個製成品,投放在社區裡面,觀察是否行之有效。「同學能夠將自己在學校裡的學習成果帶進社區,透過與不同地區組織合作,包括口罩打印『VR、AR』動畫帶入社區,令到老人家、社區弱勢人士,親身體驗到同學的學習成果,既可以提升到同學在學習上的自信心,也加強同學與社區不同人士的互動和溝通,有助同學與社區的連繫。」

同時,陳sir認為,同學在簡介製成品的時候也提升學生的溝通能力,在社會上也是一個很重要的技巧。

學校希望學生藉傳統文化,獻計活化社區。

//成功感是青少年成長期間重要的認可。//

「同學分享學習成果的過程,獲得的認同不單來自家長、老師,也有來自社區人士。親眼目睹在社區裡應用,令學生得到成功感,是青少年成長期間重要的認可,而他們知道自己能夠為社區出一分力的時候,同時也增強了同學對社區的歸屬感。」鼓勵同學主動去探索社區,把自己學到的知識學以致用,而不是「讀死書」。

會上也是一個很重要的技巧。

【開禪修頌缽課 推廣正向思維】

作為佛教學校,陳Sir強調教育的核心是培養學生的正向思維,因此開設禪修頌缽體驗課程,提升學生身心健康,並指出校方希望在社區推而廣之。

學校開設禪修頌缽體驗課程。

陳Sir說,透過家校合作,家長也能體驗正向思維課程,然後他們再邀請朋友街坊一起參與,令佛教正向氛圍感染社區裡不同人士。

學校從獎罰政策中也灌輸正向思維,陳Sir解釋:「學校賞罰分明,就算學生達成了很小的成就也值得獎勵。如果上學沒有遲到,交齊功課會得扭蛋機會,這些小小獎勵除了教識學生規矩,也有鼓勵學生的作用。」

學員積極留言。

新界人家

專訪

生活

屯門元朗

學習

科技