(荃灣葵青離島)廠三代開Cafe 布局保留港歷史

青山公路毗鄰荃灣福來邨的一個地舖,近月開設牛仔布主題Cafe,門外釘有各款牛仔布。乍看以為是「文青Cafe」,原來是老字號「賴榮記布廠」第三代打理的「Denim Cafe」。「雖然製造業式微,但我希望向大家介紹把我養育人的牛仔布,將香港的布藝歷史和文化承傳下去。」負責人之一的賴如旭(阿旭)堅定地說。

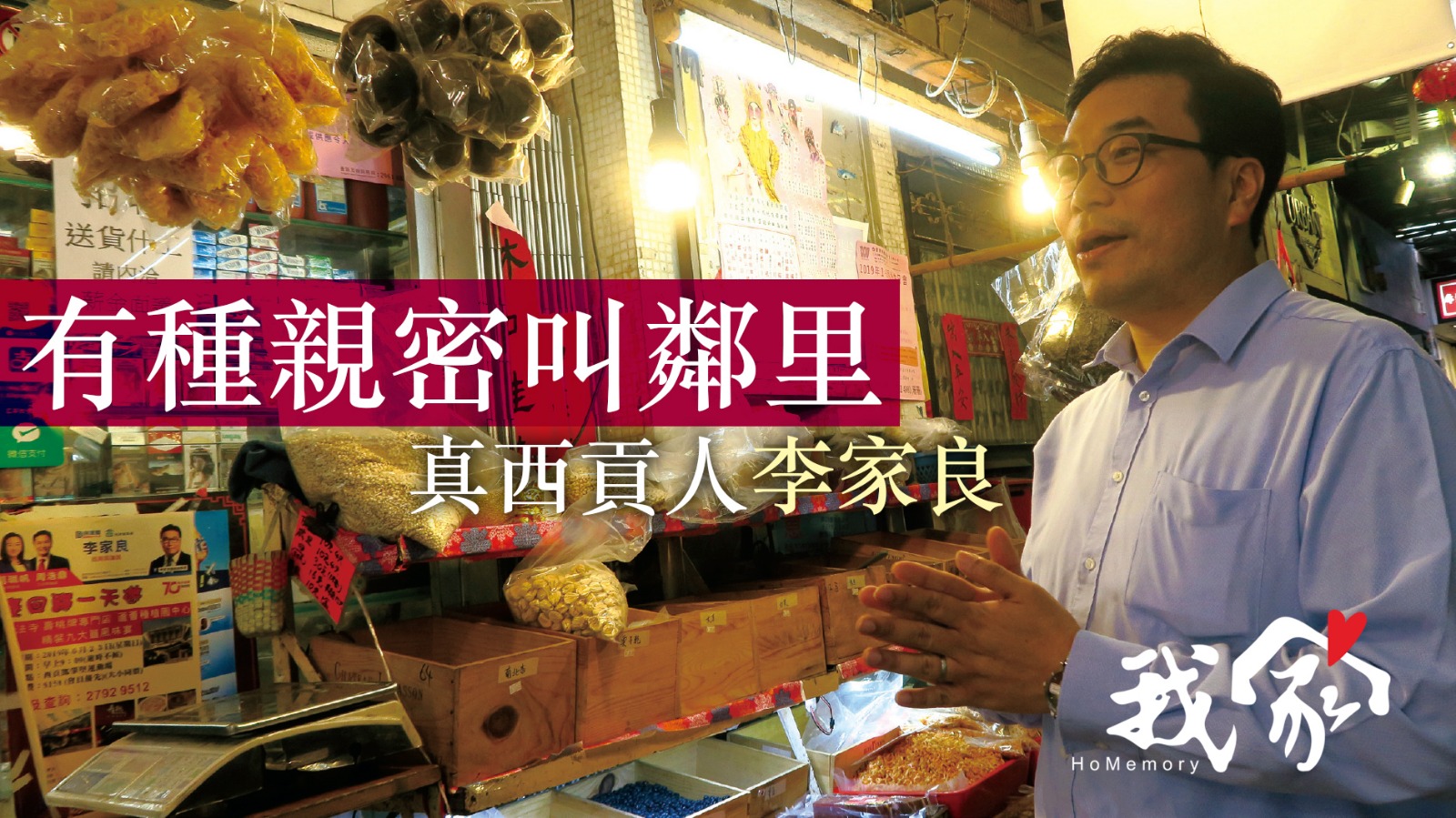

阿旭:「希望與其他行業,共同保留香港獨有文化。」

70至80年代

是牛仔布最興旺的時期。

甫進入餐廳,只見右面架設一個木書櫃,上面擺放著由員工親手加工而成的牛仔布結他、牛仔布花、牛仔布揮春……阿旭從「一堆藍色」之中拿出兩支木棒,緩緩地介紹着:「這個小工具名叫『梭』,是織布機上牽引緯線的工具。你看它兩頭尖、中間粗,絲線就放置於中空的部分。」木梭可算是阿旭在布廠的「老友」,機器每織完一梭,亦要由人手重置,這是他在工廠最常做的動作之一。一經復一絲,成寸遂成匹。

「猶記得小時候,每當媽媽送飯菜到工廠給爸爸,我也會跟隨其後,因為爺爺會為我們買下午茶!」阿旭笑言,孩童時期對工廠沒概念,只見爸爸忙忙碌碌,為口奔馳。長大後才漸漸開始幫忙,由低做起。

「70年代至80年代是牛仔布最興旺的時期,及後市場競爭越來越大,不少公司工廠也因為成本問題『北上』。隨着時代變遷,香港的布廠越來越少,使香港的製造業亦逐步式微。」時至今日,賴榮記基本上只做熟客生意,或是簡單加工,規模早已大不如前。

賴榮記布廠舊址。

紡織業

是養活我們一家幾代人的支柱。

去年底,阿旭和一班堂兄弟開設DenimCafe。他坦言原意只為嘗試新事物,豈料遇上第五波疫情,餐飲業大受打擊。「其實當初並未想過,如何將牛仔布和Cafe結合。可是,紡織業曾是香港經濟的一大推動力,也是養活我們一家幾代人的支柱。」

阿旭遂以Cafe為載體,承載著香港的古往今來,讓港人有機會了解布藝歷史和文化。「未來,我希望能夠跟更多曾佔過香港經濟重要一席位的行業,例如製造業、漁業等等,共同保留香港獨有的文化。」

梭可算是阿旭在布廠的「老友」。

照布鏡是昔日紡織業熱門工具。

大門外牛仔布裝潢頗搶眼。

再工業化

願景可敬成本可怕?

近年香港重談再工業化,阿旭認為並非不可行,惟香港勞動力貴、地租高昂,相信成本會是其中一大挑戰。他形容賴榮記僅行業一小部分,無力推動改革發展,相信需要有行業龍頭帶領,再工業化才能見到曙光;而只能在自己力之所及下,盡量將紡織業的回憶歷史保留。

事實上,除了近年活化後聲名大噪的「南豐紗廠」外,荃灣曾是香港工業的發展核心。在柴灣角附近,青山道9咪至9咪半一帶,曾是紗廠及紡織廠的集中地,帶動周邊布廠、染廠等工業發展。紡織業高峰期最多聘用約43萬人,製衣業也曾聘用約30萬人,佔香港製造業勞工超過三成,養活當時為數不少的家庭。

阿旭認為, 再工業化須靠行業龍頭帶領。

開Denim Cafe不久遇第五波,目前營運尚屬主守。

新界人家

文化

專訪

生活

荃灣葵青離島

學習