足科矯形師創業關鍵腳踏實地

鞋,一件陪着你行萬里路的裝備,緊守在腳下,為雙腳提供保護,所以鞋匠理應常獲表揚。事實上,還有一種職業猶如醫療界的「多啦A夢」,他們備有大量用具法寶為人們守護足部健康,心水清的你,當然知道下文準備說的就是「足科矯形師」。

相比物理治療師、視光師或職業治療師,足科矯形師可說是醫療界的「少數民族」。為不同人士做足部檢查,根據患者足部偏歪程度、症狀,從而施處方並製作矯正鞋墊,令其步行舒適自在。

了解穿著者要求,做好層層細次。

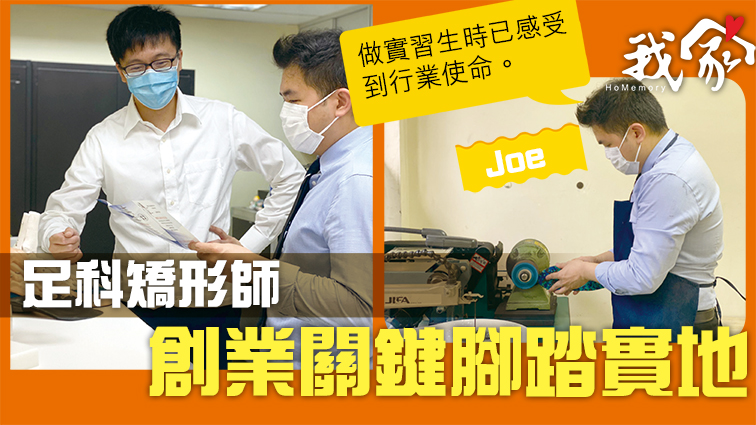

足科矯形師梁詠康(Joe)分享入行緣由,就是讀書時的親身經歷,「之前鍾意做運動,會搞到膝頭痛,試過食止痛藥同好多方法,但始終會反覆發作,直到有位足科矯形師到校講講座,邀請我上台做示範,發現我腳型有問題。」

Joe:「做實習生時已感受到行業使命。」

互動先知道穿著者切身需求。

後來,Joe獲聘到足科矯形公司做實習生,認識更多行業知識,並感受到矯形師的使命,認為屬於一個能夠幫助人的職業,是故興趣由此而生,並遠赴海外拜師學藝考牌,其後回港執業,「以前只係覺得自己鍾意搞下小手藝,無諗過自己一做就做咗九年,會開始思考未來同突破。」

Ray 進行電腦掃描過程。

夥拍研究員老友數字化傳承工藝

Joe回想過去在大公司工作,難以實踐自己的理想,「平時工場嘅師傅只會按照矯形師嘅文字描述去造鞋墊,唔會見到穿著者,我想突破呢個界限。我覺得互動才知道穿著者嘅切身需求,從而做好每一個細節位。」後來,Joe遇上中學同學李偉淇(Ray),閒談間發現在各自領域擁有的知識可促成合作,於是兩人去年創立康亞足部矯正中心,透過臨床足部檢查配合科研技技術,實現Joe多年來的目標。

師父曾慨嘆離世後工藝恐失傳。

「我一直在大學做力學研究,然後同Joe傾開佢面對緊嘅問題,發現我嘅科技知識,原來有一個好實用嘅地方可以實踐到。」Ray曾經是中文大學的研究員,了解人體力學,可為Joe在足科矯形技術上提供解決方案,「阿Joe會話我知想做到咩效果,例如想做到評估偏斜角度更加精準,我就會砌一個相應嘅電腦掃描系統配合佢嘅足科專業。」

Joe補充說,Ray的輔助令製作過程減少出錯,「我師父曾經慨嘆,因為全部靠手感判斷鞋墊再加上用傳統石膏做法,佢怕自己離開人世後無人再識做,宜家用電腦掃描同3D打印技術,就唔怕呢門工藝失傳。」香港人,他們的創業故事,就是應用創新科研真實的例子。

Joe 先用傳統方法做足部評估。

推進港製科研

路係人行出嚟

Joe和Ray創業前在平行線上各行各路,從沒想過兩人走到一個交叉點。兩人能夠共同出產「香港製造」品牌,故事見證追逐夢想的過程,不是發白日夢或「離地」。

Joe決心改良與傳承傳統產品,而Ray離開學術研究崗位後,實踐以顧客為導向的科研工作。在數據化新時代,值得我們思考的是,如何將創新科研深化推進,助傳統產業升級轉型,持續發展「香港製造」模式。

創業初期,Joe 常埋首製鞋墊至深夜。

新界人家

沙田

專訪

生活

健康