改寫接生文化 舊贊育新保育列古蹟

贊育醫院是本港首間華人婦產科醫院,早於一九二二年在西邊街創立,提供西醫接生,改善嬰兒夭折率高的情況。二戰後香港出生率大幅上升,為應對戰後嬰兒潮,於一九五五年搬往上環醫院道,而舊醫院主樓則作社區中心。雖然醫院已搬遷,但舊大樓建築仍保留至今,正因有重要公共醫療的歷史價值,古諮會三月通過將其升格為法定古蹟。

西邊街舊贊育醫院大樓列法定古蹟。

1922成立 紅磚麻石建外牆

舊贊育醫院原址位於西邊街,是本港第一所華人婦女產科醫院。1919年,首位由英國倫敦傳道會派來本港服務的醫生克寧(Dr. Alice D. Hickling)抵港,當年華人普遍靠「接生婆」上門為婦女分娩,克寧眼見當時嬰兒夭折率甚高,便與華人公共診所委員會合作,於1922年成立一所提供西醫接生服務的婦產醫院,當時又稱為贊育醫院接生院。

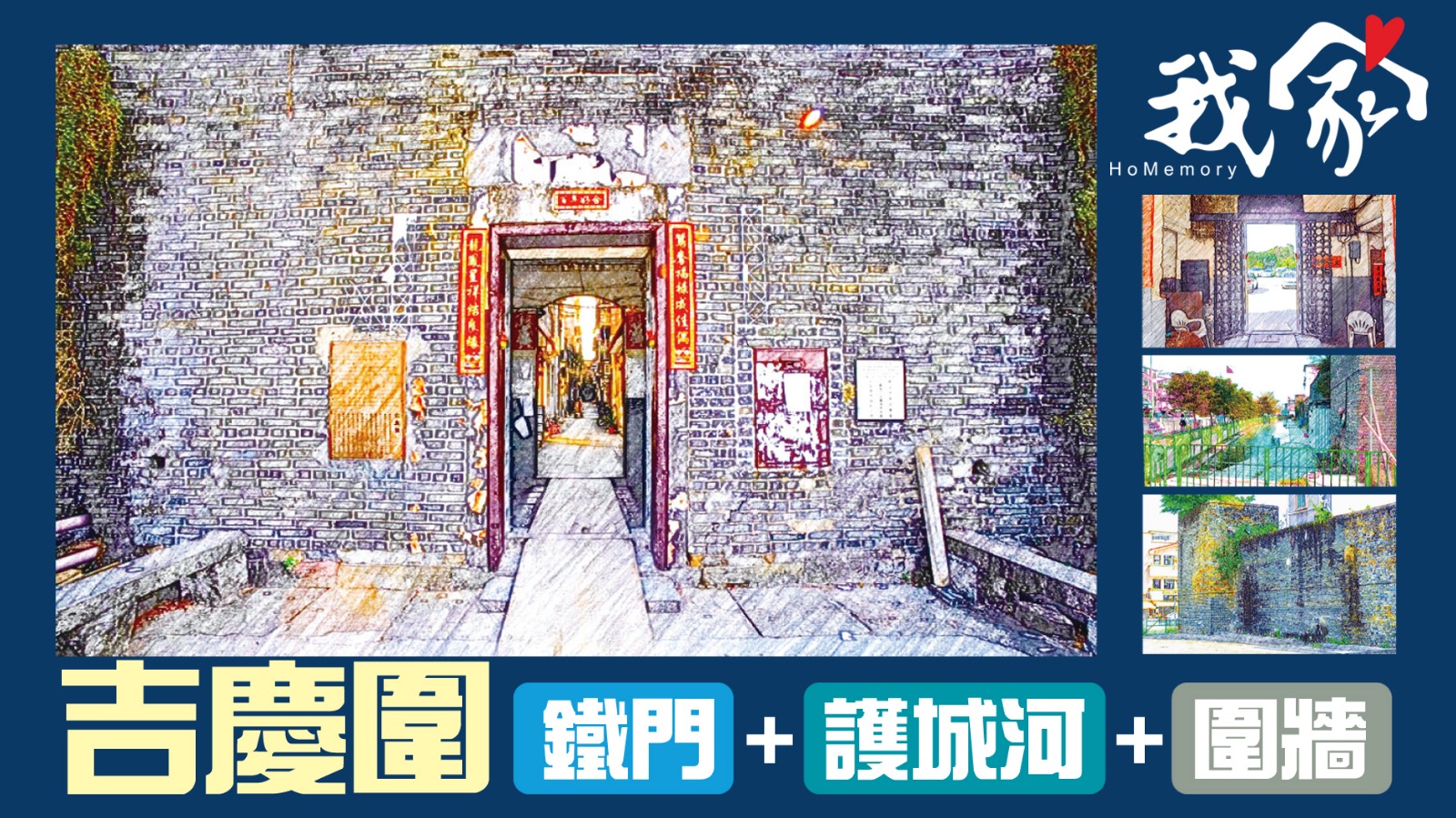

位於西邊街的舊贊育醫院由兩幢建築物組成,包括主樓及附屬用作宿舍的建築物。主樓樓高4層,設有地庫,採用新古典主義建築風格,糅合中式元素,以紅磚及麻石建成外牆、正門則設有花崗石門額及楹聯「好生之謂德,保赤以為懷」。醫院成立後婦產服務廣受歡迎,由於服務供不應求,醫院在1930年代曾擴建一層,並將護士宿舍搬到旁邊西約方便所一樓。由於戰後出生率激增,贊育醫院生產的孕婦人數曾創下每年10,000人的數字。

醫院成立後婦產服務廣受歡迎。(資料圖片)

醫院搬往醫院道後,原址用作社區中心。

從正門進入後,可步上碩果僅存的旋轉木梯。

醫院1955遷址 舊樓做社區中心

正因需求激增但空間不足,贊育醫院於1955年因而遷至上環醫院道菲臘牙科醫院側的新大樓,繼續為婦女服務。直至2001年,新贊育醫院的產科住院服務遷往瑪麗醫院,自此贊育醫院則改作發展社區及日間醫療服務。

至於舊大樓經改建後則用作贊育服務社,並於1974年更名為西區社區中心,為社區提供社區服務。今年3月,古諮會召開會議,一致通過將其列為法定古蹟作更好保育。

大樓的鐵閘與大門仍獲保留。

該院曾要二人共用一床,床尾則是嬰兒床。(醫管局圖片)

反映中西文化結合的一面

有份支持將舊贊育醫院主樓列為法定古蹟的古諮會委員阮肇斌指,中國傳統社會替孕婦「接生」的婦女,並沒有經過正式培訓,贊育醫院是本港第一所華人婦女產科醫院培訓助產士,反映了本港中西文化結合的一面,具有重要的社區醫療發展的意義,相信舊贊育醫院列為古蹟後,將會連同附近的古蹟群,成為本港醫療及公共衞生的重要景點,有助市民了解這方面的發展演變。

阮肇斌認為古蹟反映香港中西結合的一面。

【古蹟資訊】

舊贊育醫院

評級:現為一級歷史建築,將為法定古蹟

地址:西營盤西邊街36A

交通:港鐵西營盤站B2出口,步行2分鐘到。

【接生的故事】

世代交迭 由穩婆到助產士

華人婦女在西醫助產士出現前,多以「三姑六婆」中的「穩婆」協助接生,然而「穩婆」接產的知識技能往往僅來自世代相傳的經驗。當遇上難產,往往束手無策,加上當時醫療發展未臻完善,故母嬰的死亡率非常高。

直至在一九〇四年,香港首間產科醫院成立,名為雅麗氏紀念產科醫院,有見於培訓助產士的迫切性,於是創立為期兩年的助產士訓練課程,而成為助產士學生的先決條件是必須成為普通科註冊護士。一九〇六年,本地出現首批獲得專業資格的助產士,當時的考官全為醫生。

持牌「接生婆」正式登記執業後,獲派駐各個公共產科服務機構工作或私人執業,包括其後一九二二年用作產科醫院的贊育醫院。

一九二二年十月九日《香港華字日報》報道醫院開幕。

古蹟古鄉

民生

文化

醫療

生活

學習